München in der KI-Blase?

In München formiert sich derzeit ein Projekt, das für viel Aufsehen sorgt: Telekom und Nvidia investieren gemeinsam rund eine Milliarde Euro in ein neues Rechenzentrum für Künstliche Intelligenz. Nvidia, das im Zentrum dieser Entwicklung steht, ist ein US-amerikanisches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Grafikprozessoren (GPUs) spezialisiert hat. Ursprünglich vor allem für den Gaming-Markt bekannt, ist Nvidia heute der führende Anbieter von Hochleistungschips, die essenziell für das Training und den Betrieb moderner KI-Systeme sind. Im Tucherpark im Stadtteil Schwabing-Freimann soll schon 2026 eine industrielle KI-Cloud starten. Sie soll sich an den Bedarfen der deutschen Industrie orientieren und Europas digitale Souveränität stärken. SAP ist als erster großer Nutzer an Bord. Das Projekt ist Teil einer europäischen Strategie, die Abhängigkeit von US-Giganten wie Amazon, Google und Microsoft zu verringern. Für die bayerische Politik ist das Rechenzentrum ein Baustein, Bayern und Deutschland als KI-Standort zu etablieren.

Das klingt nach Fortschritt und Aufbruch. Tatsächlich ist es ein dringend nötiges Signal, dass Europa die Bedeutung digitaler Infrastruktur erkannt hat. Doch das Projekt steht auch sinnbildlich für einen globalen Hype, der längst Züge einer Spekulationsblase trägt.

Die neue KI-Blase: Euphorie, Investitionsrausch und Risiken

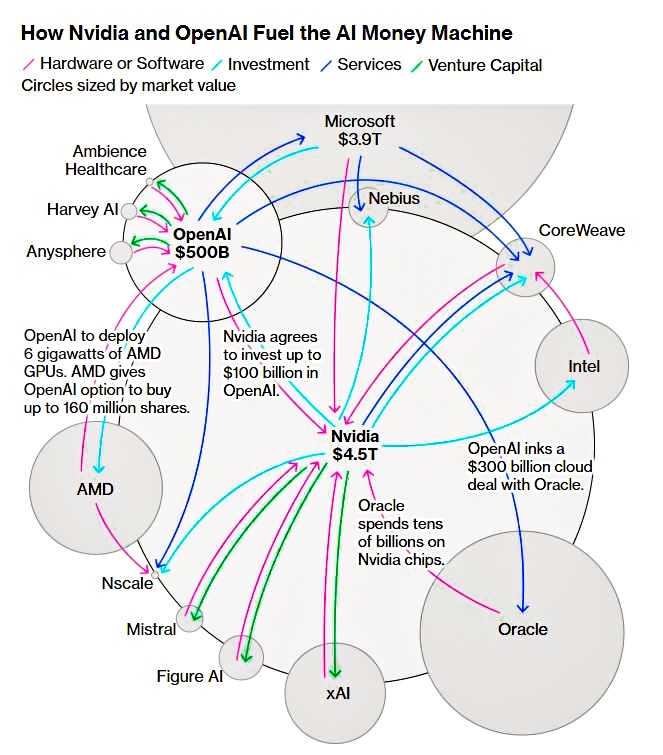

Die aktuelle KI-Blase ist mehr als nur ein vages Gefühl, sie lässt sich in Zahlen und Akteursnetzwerken ablesen. Wer einen Blick auf die globalen Geldströme und Beteiligungen wirft, erkennt schnell: Im Zentrum dieser Entwicklung steht ausgerechnet einer der Hauptinvestoren des geplanten Rechenzentrums in München. Nvidia profitiert nicht nur von der Nachfrage nach KI-Chips, sondern investiert selbst massiv in Partner wie OpenAI und treibt so die Spirale immer weiter an. Die Folge: Die Bewertungen vieler Unternehmen entfernen sich immer weiter von den realen wirtschaftlichen Fundamenten. Es entsteht eine Gemengelage, in der Erwartungen, Hoffnungen und gegenseitige Beteiligungen das Bild dominieren, während die tatsächlichen Gewinne oft noch in weiter Ferne liegen.

Besonders augenfällig ist die enge Verflechtung der Kapitalströme zwischen diesen Unternehmen. OpenAI, Microsoft und Nvidia investieren wechselseitig in Beteiligungen und teilen sich Erlöse über Revenue Sharing-Modelle. OpenAI etwa hat kürzlich einen Mega Deal abgeschlossen und wird in den kommenden Jahren für rund 300 Milliarden Dollar Rechenleistung von Oracle beziehen. Gleichzeitig gehen hohe Summen für Chipkäufe von OpenAI und Microsoft an Nvidia und AMD, während CoreWeave als spezialisierter Anbieter von KI-Infrastruktur ebenfalls im Zentrum dieser Transaktionen steht. Die Kapitalflüsse verlaufen dabei nicht nur linear, sondern sind zu einem dichten Geflecht aus Chipkäufen, Infrastruktur Mieten, Beteiligungen und Umsatzbeteiligungen geworden.

Die Risiken sind nicht zu übersehen. Viele Investitionen basieren auf Spekulation und Krediten. Die Kosten für Rechenzentren, Strom und Hardware explodieren, während die erwarteten Gewinne oft noch Jahre entfernt sind. Bleiben die Erfolge aus, droht eine Vertrauenskrise am Aktienmarkt. Sie kann sich rasch auf die Realwirtschaft ausweiten. Das Muster ist bekannt: Euphorie, Übertreibung, Ernüchterung.

Was sich wirklich zusammenbraut

Der KI-Boom ist längst zum Motor der US-Wirtschaft geworden. Ohne die massiven Investitionen in Rechenzentren und KI-Startups wäre das Wachstum deutlich schwächer. Platzt die Blase, drohen Kursstürze, Pleiten und eine globale Rezession. Die Finanzierung vieler Projekte steht auf wackeligen Beinen; immer mehr Geld stammt von externen Geldgebern, die auf schnelle Rückzahlung hoffen. Gleichzeitig steigen die Kosten für Strom, Grundstücke und spezialisierte Hardware rapide an. Viele der erhofften Gewinne aus KI-Anwendungen werden sich jedoch erst in einigen Jahren realisieren lassen, wenn überhaupt. Bleiben die Erfolge aus, könnte das Kartenhaus einstürzen.

Die Parallelen zur Dotcom-Blase sind unübersehbar. Damals wie heute sorgt eine neue Technologie für Euphorie, Übertreibungen und Spekulationen. Am Ende platzt die Blase, wenn sich die gigantischen Erwartungen nicht erfüllen. Die Geschichte zeigt: Solche Krisen vernichten nicht nur Kapital. Sie können ganze Volkswirtschaften in Mitleidenschaft ziehen.

Substanz oder Spekulation? Was bleibt nach dem Hype

Trotz aller Risiken gibt es einen entscheidenden Unterschied zu früheren Technologieblasen: Ein großer Teil der aktuellen KI-Investitionen fließt in Infrastruktur, die auch unabhängig vom kurzfristigen Hype einen langfristigen Nutzen hat. Rechenzentren, moderne Stromnetze, Halbleiterfabriken und sichere Lieferketten sind Investitionen in die Zukunft. Selbst wenn die Erwartungen an KI kurzfristig enttäuscht werden, bleibt ein Fundament, auf dem sich neue Anwendungen und Geschäftsmodelle entwickeln können.

Viele Analysen kommen zu einem ähnlichen Schluss: Die spekulative Übertreibung ist real, doch die zugrunde liegende Technologie ist substanziell. Das Problem sind weniger die Anwendungen selbst, sondern die Geschwindigkeit und das Ausmaß, mit dem Kapital in den Markt strömt. Vieles erinnert an einen Goldrausch. Am Ende profitieren nicht unbedingt die Schürfer, sondern die Anbieter von Schaufeln und Infrastruktur..

Auswirkungen auf Industrie und Arbeitsmarkt: Hoffnung und Unsicherheit

Für die Industrie bedeutet der KI-Boom eine Zeitenwende. Unternehmen, die frühzeitig auf KI setzen, verschaffen sich Wettbewerbsvorteile. Produktivität, Effizienz und Innovationsfähigkeit steigen, zumindest in der Theorie. In der Praxis zeigt sich: Die Einführung von KI ist aufwendig, teuer und erfordert massive Investitionen in Infrastruktur und Know-how. Kleine und mittlere Unternehmen drohen abgehängt zu werden, während große Konzerne das Feld dominieren.

Der Arbeitsmarkt steht vor tiefen Umbrüchen. KI kann einerseits den Fachkräftemangel lindern, monotone Arbeiten übernehmen und neue Jobs schaffen. Andererseits drohen Millionen Arbeitsplätze zu verschwinden, vor allem im Bereich der Wissensarbeit, Verwaltung und Produktion. Die Unsicherheit ist groß; Weiterbildungsbedarf und Anpassungsdruck steigen. Wer sich nicht schnell genug anpasst, riskiert den Anschluss zu verlieren.

Die gesellschaftlichen Folgen sind schwer absehbar. Während einige von mehr Freizeit und höherer Lebensqualität träumen, warnen andere vor wachsender sozialer Ungleichheit und einer weiteren Erosion des Mittelstands. Die Politik ist gefordert, den Wandel aktiv zu gestalten, mit Qualifizierung, sozialer Absicherung und einer vorausschauenden Industriepolitik.

Geopolitik und Ideologie: Die dunkle Seite des KI-Booms

Der KI-Boom ist nicht nur eine ökonomische, sondern auch eine geopolitische und ideologische Angelegenheit. Wie kritische Stimmen betonen, ist der KI-Hype eng mit den Interessen und der Machtpolitik eines neuen, libertär-faschistischen Regimes in den USA verknüpft. Die großen amerikanischen Techkonzerne dominieren den Markt, setzen Standards und verfolgen eine aggressive Expansionsstrategie. Europa läuft Gefahr, zum Spielball dieser Interessen zu werden.

China hingegen ist keineswegs ein Spielball der USA, sondern verfolgt eine eigene, nicht minder imperialistisch geprägte Digitalstrategie. Das Land investiert massiv in KI, Infrastruktur und globale Technologiestandards, um seine wirtschaftliche und politische Macht weltweit auszubauen. Chinas Ziel ist es, eine unabhängige, souveräne digitale Sphäre zu schaffen, die westlichen Einfluss zurückdrängt und eigene Normen etabliert. Damit stehen sich zwei technologische Machtblöcke gegenüber, die beide auf Dominanz und Kontrolle setzen, mit Europa in einer zunehmend prekären Zwischenposition.

Gerade unter der Trump-Administration zeigte sich, wie sich Autoritarismus und neoliberale Deregulierung gegenseitig verstärken. In dieser politischen Gemengelage wurden staatliche Kontrollen und Regulierungen systematisch abgebaut, um der Privatwirtschaft größtmögliche Handlungsfreiheit zu verschaffen. Gleichzeitig setzte man auf einen autoritären Regierungsstil, der demokratische Institutionen schwächte und zentrale Entscheidungsgewalt in wenigen Händen konzentrierte. Diese Mischung aus wirtschaftlicher Entfesselung und politischer Härte schafft ideale Voraussetzungen für die Entstehung und das Wachstum von Techgiganten, die ihrerseits immer stärker in Bereiche vordringen, die früher dem Staat vorbehalten waren, von der Infrastruktur über Bildung bis zur Sicherheit.

Die USA nutzen KI als Hebel zur Sicherung ihrer globalen Vorherrschaft, wirtschaftlich, technologisch und zunehmend auch politisch. Der Export von KI-Technologien, die Kontrolle über Datenströme und die Dominanz bei Schlüsselkomponenten wie Chips und Cloud-Infrastruktur sind Ausdruck eines neuen digitalen Imperialismus. Die KI-Blase ist damit nicht nur ein ökonomisches, sondern auch ein politisches Risiko. Sie verschärft die Abhängigkeit Europas und schwächt die Souveränität.

Das politische und wirtschaftliche System in den USA trägt eine zentrale Verantwortung für die Blasenbildung. Der ungezügelte Kapitalismus, die Deregulierung der Finanzmärkte und das Fehlen von Leitplanken für die Technologiebranche haben einen Investitionsrausch ausgelöst, der Risiken und Nebenwirkungen systematisch ausblendet. Die Folgen sind bekannt: Übertreibungen, Spekulationen, soziale Verwerfungen und eine wachsende Kluft zwischen Gewinnern und Verlierern.

Gerade weil sowohl die USA als auch China auf digitale Hegemonie setzen, ist die Forderung nach einer eigenständigen, unabhängigen europäischen Infrastruktur und Digitalpolitik so dringlich wie nie. Nur so kann Europa verhindern, zwischen den Interessen der beiden Großmächte zerrieben und in eine dauerhafte Abhängigkeit gedrängt zu werden.

Europas Unabhängigkeit: Notwendigkeit und Chance

Gerade vor diesem Hintergrund ist das geplante Rechenzentrum in München von besonderer Bedeutung. Europa hängt bei zentralen Technologien wie KI, Chips und Cloud Diensten noch immer von den USA und zunehmend auch von China ab. Die Abhängigkeit betrifft nicht nur die Technologie, sondern auch Fragen der Datensouveränität, des Datenschutzes und der wirtschaftlichen Resilienz.

Der Aufbau eigener Infrastruktur ist daher keine Luxusfrage, sondern eine Notwendigkeit. Nur so kann Europa seine digitale Souveränität sichern, eigene Standards setzen und im globalen Wettbewerb bestehen. Das Rechenzentrum in München ist ein Schritt in die richtige Richtung, aber es braucht weitere Investitionen, eine kluge Regulierung und eine strategische Industriepolitik.

Die nächsten Jahre werden entscheidend sein. Europa muss den Spagat schaffen, von der KI-Revolution zu profitieren, ohne sich in eine neue Abhängigkeit zu begeben oder von einer geplatzten Blase mitgerissen zu werden. Das erfordert Mut zu Investitionen, aber auch Augenmaß und eine realistische Einschätzung der Risiken.

Zwischen Fortschritt und Gefahr

Das geplante Rechenzentrum in München ist ein wichtiges Signal für Europas digitale Zukunft. Es zeigt, dass die Notwendigkeit erkannt wurde, eigene Infrastruktur und Kompetenzen aufzubauen. Doch der Blick auf die globale Entwicklung mahnt zur Vorsicht. Die KI-Blase birgt jedoch enorme Risiken für Wirtschaft, Industrie und Arbeitsmarkt. Sie kann zu einer massiven Kapitalvernichtung, Arbeitsplatzverlusten und gesellschaftlichen Verwerfungen führen. Die Verantwortung für die aktuelle Überhitzung liegt nicht zuletzt bei einem politischen und wirtschaftlichen System, das in den USA jede Regulierung als Hemmnis betrachtet und die Interessen weniger Konzerne über das Gemeinwohl stellt. Die Folge ist ein digitaler Imperialismus, der neue Abhängigkeiten schafft und die globale Machtbalance verschiebt.

Für Europa bleibt nur ein Weg: Selbstbewusst in eigene Infrastruktur und Talente investieren, faire Regeln setzen und die Chancen der KI nutzen, ohne den Risiken blind zu vertrauen. Die kommenden Jahre werden zeigen, ob der Kontinent diesen Spagat meistert, oder ob er zwischen den Fronten zerrieben wird. Die KI-Revolution ist kein Selbstläufer. Sie verlangt Mut, Augenmaß und einen klaren Kompass. Nur wenn Europa technologische Souveränität, soziale Gerechtigkeit und wirtschaftliche Nachhaltigkeit miteinander verbindet, kann aus der aktuellen Blase ein echter Fortschritt entstehen.