Ein Sommer, der bleibt: Olympia 20XX

Wer einmal das Glück hatte, an einem lauen Sommerabend im Münchner Olympiapark zu stehen, weiß, dass diese Stadt für mehr steht als nur für Biergärten und Weißwürste. Hier, wo 1972 die Olympischen Spiele ein neues, weltoffenes Lebensgefühl prägten, weht bis heute ein Hauch von Aufbruch durch die Straßen. Damals, als München mit pastellfarbenen Bannern und visionärer Architektur der Welt zeigte, dass Deutschland mehr kann als graue Nachkriegsjahre, wurde nicht nur Sportgeschichte geschrieben. Junge Münchnerinnen und Münchner lernten Menschen aus aller Welt kennen, schnupperten zum ersten Mal internationale Luft, arbeiteten als Hostessen oder Dolmetscher und durften, ganz nebenbei, auch mal die elterliche Kontrolle für eine Nacht hinter sich lassen. Die Olympischen Spiele 1972 waren ein Fest der Begegnung, der Modernität und der Hoffnung, trotz aller Tragik, die das Attentat auf das israelische Team mit sich brachte. Es war ein Sommer, der das Bild Münchens und Deutschlands für immer veränderte.

Die Fußball-Europameisterschaft 2024 hat die Stadt erneut in ein internationales Zentrum verwandelt: Fahnen aus ganz Europa wehten über den Plätzen, die Arena leuchtete in bunten Farben, und die Atmosphäre war elektrisierend. Hier feierten Münchnerinnen und Münchner gemeinsam mit Gästen aus aller Welt, tauschten Geschichten aus, sangen, tanzten und fieberten mit ihren Teams. Die EM 2024 war nicht nur ein sportliches Großereignis, sie war ein Fest der Begegnung, der Offenheit und der Lebensfreude, wie man es nur in München erleben kann. Für ein paar Wochen wurde die Stadt zur Bühne für Emotionen und Gemeinschaft, und selbst die, die sich sonst wenig für Fußball interessieren, ließen sich von der Euphorie anstecken.

Olympische Spiele: Eine Investition mit Chancen und Risiken

Wenden wir uns nun der zentralen Frage zu: Was bringt München eine erneute Olympiabewerbung wirklich? Die MCube-Studie, eine umfassende Kurzanalyse zur Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit der Olympiabewerbung, liefert darauf Antworten, die differenzierter kaum sein könnten, und sie tut das mit wissenschaftlicher Methodik, konkreten Zahlen und einem nüchternen Blick auf Chancen und Risiken.

Die Studie unterscheidet drei Phasen: Vorbereitung und Bau, die Spiele selbst und die langfristige Nachnutzung. In der ersten Phase, die sich über 10 bis 15 Jahre erstreckt, stehen hohe Investitionen und Belastungen im Vordergrund. Die Baukosten für neue oder modernisierte Sportstätten und Infrastruktur werden auf mehrere Milliarden Euro geschätzt. Allein für Gewerbeimmobilien werden durchschnittlich 1.800 bis 3.200 Euro pro Quadratmeter Baukosten angesetzt, hinzu kommen Abrisskosten von 150 bis 200 Euro pro Quadratmeter. Die Stadt müsste also in der Vorbereitungszeit mit Kosten im Bereich von mehreren Milliarden rechnen, abhängig davon, wie viele neue Projekte tatsächlich angestoßen werden und wie viel durch bestehende Infrastruktur abgedeckt werden kann.

Doch auf der Habenseite stehen auch massive Beschäftigungseffekte: In der Bauwirtschaft, im Ingenieurwesen, in Architektur und Planung entstehen tausende Arbeitsplätze, die sich über Jahre halten. Die Studie verweist auf einen Beschäftigungseffekt, der im Bereich von mehreren zehntausend Personenjahren liegen kann, ein erheblicher Impuls für den Arbeitsmarkt und die regionale Wirtschaft.

Während der Spiele selbst, die etwa acht bis neun Wochen dauern, gleichen Einnahmen aus Tourismus, Sponsoring und Ticketverkauf die laufenden Kosten weitgehend aus. Die Studie rechnet mit rund 3,7 Millionen zusätzlichen Gästen, davon 72 Prozent aus Deutschland, 18 Prozent aus Europa und 10 Prozent aus dem Rest der Welt. Diese Gäste sorgen für eine deutliche Belebung der Gastronomie, des Einzelhandels und der Hotellerie. Die Umsätze im Tourismus könnten sich während der Spiele auf einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag belaufen, mit positiven Steuereffekten für die Stadt.

Doch die eigentliche Wertschöpfung entsteht erst nach dem letzten Medaillenregen. Die langfristige Nutzung der neuen Infrastruktur, von Tram- und U-Bahn-Linien über Radschnellwege bis hin zu neuen Parkanlagen und Wohnquartieren, ist das Herzstück des gesamtwirtschaftlichen Nutzens. Die Studie sieht hier ein Potenzial von bis zu niedrigen zweistelligen Milliardenbeträgen für die Stadt und die Region. Im optimistischen Szenario könnten die Spiele einen langfristigen Mehrwert von 10 bis 15 Milliarden Euro schaffen, etwa durch höhere Standortattraktivität, gesteigerte Lebensqualität, verbesserte Mobilität und nachhaltige Stadtentwicklung. Im Negativszenario droht allerdings ein Verlust von bis zu 3 Milliarden Euro, falls Kosten aus dem Ruder laufen oder geplante Projekte nicht nachhaltig genutzt werden.

Infrastruktur als Sprungbrett – und was wirklich zählt

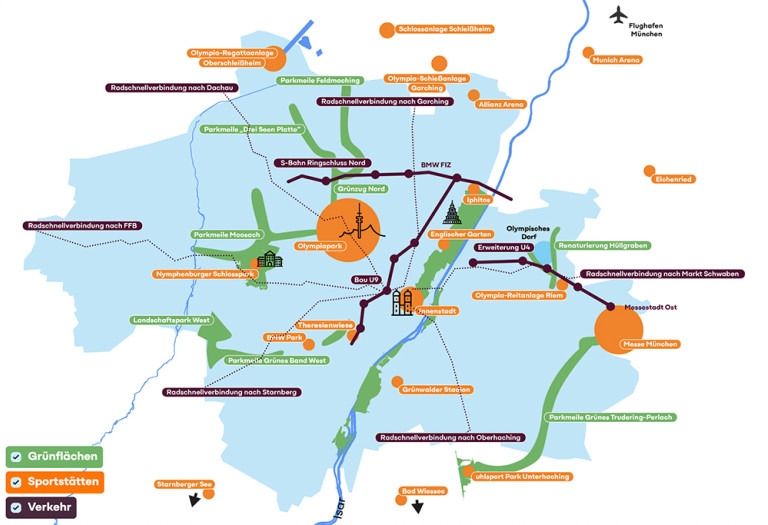

Die Studie betont, dass Olympia vor allem als „Booster“ für ohnehin notwendige Maßnahmen funktioniert: Viele der 18 untersuchten Projekte, etwa der Ausbau des öffentlichen Verkehrs, neue Radwege, innovative Mobilitätskonzepte oder zusätzlicher Wohnraum, wären auch ohne die Spiele sinnvoll, würden aber ohne den olympischen Zeitdruck vermutlich später oder gar nicht umgesetzt. Olympia kann also das Tempo erhöhen und der Stadt einen Modernisierungsschub verpassen, wie es schon 1972 der Fall war. Damals prägten der Ausbau des U- und S-Bahnnetzes, das Olympiadorf und der Olympiapark das neue München, bis heute sind diese Investitionen aus dem Stadtbild nicht wegzudenken.

Gleichzeitig warnt die Studie vor klassischen Risiken: Kostenexplosionen, ökologische Belastungen durch Bau und Verkehr, temporäre Staus und die Gefahr von „weißen Elefanten“, also Sportstätten ohne nachhaltige Nutzung. Die Erfahrung anderer Städte zeigt, dass die Nachnutzung von zentraler Bedeutung ist: Nur wenn neue Anlagen dauerhaft sinnvoll genutzt werden, etwa als Sportstätten für den Breitensport, für Vereine oder als Wohnraum, zahlt sich die Investition aus. Die Studie empfiehlt deshalb, vorrangig auf bestehende oder temporäre Sportstätten zu setzen und nachhaltige Mobilitätsprojekte in den Mittelpunkt zu stellen.

Gesellschaftlicher Mehrwert: Begegnung, Inspiration, Identität

Ein Aspekt, der in der öffentlichen Debatte oft zu kurz kommt, ist der gesellschaftliche Mehrwert. Die MCube-Studie hebt hervor, dass Olympische Spiele Begegnung, Inklusion und Inspiration fördern. Sie bieten eine Bühne für gesellschaftlichen Wandel, stärken das Gemeinschaftsgefühl und das internationale Image der Stadt. Die Expertinnen und Experten, die für die Studie befragt wurden, sehen Olympia als Chance, den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken und München als weltoffene, moderne Metropole zu präsentieren. Die Erfahrung von 1972, als Jugendliche erstmals internationale Kontakte knüpften und ein neues Lebensgefühl spürbar wurde, könnte sich wiederholen, diesmal in einer digitalisierten, globalisierten Stadtgesellschaft.

Interessant ist auch die Erkenntnis, dass Olympia laut Studie nur einen geringen Einfluss auf Mietensteigerungen hat. Viel entscheidender ist das generelle Angebot auf dem Wohnungsmarkt. Olympia kann aber als Katalysator für neue Wohnquartiere wirken und so einen Beitrag zur Entspannung der Lage leisten.

Was München jetzt tun muss

Die MCube-Studie ist in ihrem Fazit deutlich: Die Chancen überwiegen, wenn München die Risiken aktiv managt, auf nachhaltige Infrastruktur setzt und die Spiele als Motor für ohnehin notwendige Investitionen nutzt. Die größten Hebel liegen in der Beschleunigung von Mobilitätsprojekten, der Stärkung des öffentlichen Verkehrs und der nachhaltigen Stadtentwicklung. Die Studie empfiehlt außerdem, ein unabhängiges Management für die Umsetzung einzurichten, um Interessenkonflikte zu vermeiden und die Effizienz zu steigern. Ein spezielles „Olympiagesetz“ könnte helfen, Genehmigungsverfahren zu beschleunigen und innovative Lösungen zu ermöglichen.

München steht vor einer Entscheidung, die weit über ein Sportevent hinausgeht. Die Olympischen Spiele sind eine Chance, die Stadt für die nächsten Jahrzehnte zu prägen: ökonomisch, ökologisch und gesellschaftlich. Sie sind ein Hebel, mit dem notwendige Veränderungen schneller und sichtbarer umgesetzt werden können. Die Risiken sind real, aber sie sind beherrschbar, wenn die Stadt mutig, transparent und mit klarem Fokus auf Nachhaltigkeit vorangeht.

Die Olympischen Spiele bieten weit mehr als ein paar Wochen sportlicher Höchstleistungen, sie sind ein Hebel für die Zukunft der Stadt. Wer einmal im Olympiapark die Sonne untergehen sah, weiß: München kann große Momente. Jetzt ist es an der Zeit, auch große Chancen zu ergreifen und gemeinsam an einer lebenswerten, modernen Stadt zu bauen, die noch lange nach dem letzten Feuerwerk strahlt.