Gründen gegen das System

Eine Skizze aus dem München des Jahres 2030.

Wenn Jonas heute von seinem Balkon im Westend schaut, sieht München fast genauso aus wie vor fünf Jahren. Die S-Bahnen fahren, wenn auch oft zu spät. Der Verkehr auf der Landsberger Straße stockt. Und unten in der Seitenstraße laden zwei Lieferfahrer ihren Rucksack auf dem Bordstein nach, so wie er selbst es tausendmal gemacht hat.

2030 kündigt Jonas. Nicht aus Übermut, sondern weil sein Rücken nicht mehr mitmacht. Fünf Jahre lang lieferte er für eine der großen Plattformen Essen aus. Er war gut in dem Job. Schnell, zuverlässig, pragmatisch. Aber immer fragt er sich: Warum weiß ich nicht, wie ich bezahlt werde? Warum entscheidet ein Algorithmus über mein Einkommen und keiner kann ihn erklären? Jonas beginnt zu zählen, zu vergleichen, zu recherchieren. Und irgendwann denkt er sich: Das geht auch anders.

Flexibel, wie es heißt. Frei, angeblich. Doch in Wahrheit ist er jederzeit kontrollierbar. Per App. Der Algorithmus kennt seine Route, seine Pausen, seine Bewertungen. Und am Monatsende weiß Jonas oft nicht, warum er plötzlich 200 Euro weniger bekommt als im Vormonat. Er ist kein Einzelfall. Und trotzdem fühlt es sich oft so an.

Er geht zur Gewerkschaft. Es gibt engagierte Leute dort, die verstehen, dass der Begriff „Arbeitnehmer“ für ihn und seine Kolleginnen und Kollegen gar nicht mehr passt. Aber deren Schwerpunkt sind eher Tarifverträge bei Industriezulieferern, nicht Scheinselbstständige mit GPS Tracking und Stundenlöhnen unter dem Mindestlohn, die sich unorganisiert ausbeuten lassen.

Jonas will etwas ändern. Nicht gleich die Welt. Aber seine Realität.

Ende 2029 schreibt er seinen ersten Förderantrag, zitternd vor einem leeren Bildschirm. Es ist ein Programm der Stadt, das seit ein paar Jahren versucht, neue Antworten auf die Transformation von Arbeit und Wirtschaft zu finden.

Die Grundidee ist einfach: Eine Liefer und Dienstleistungsplattform, die den Menschen gehört, die für sie arbeiten. Kein Kapitalgeber mit Privatjet. Keine Blackbox Algorithmen. Jeder, der mitmacht, kann sich einbringen, sei es durch Abstimmungen über die App, Feedbackschleifen oder regelmäßige Foren.

Das Startup ist tarifgebunden. Jonas will ein echtes Beschäftigungsverhältnis bieten, mit allen Rechten. Urlaub, Sozialversicherung, Lohnfortzahlung. Der Code ist quelloffen. Und wer länger dabei ist, übernimmt Verantwortung, im Betrieb ebenso wie in der Weiterentwicklung der Plattform. Die Rider selbst sollen mitentscheiden können. Nicht nur bei Schichtplänen, sondern bei strategischen Fragen. Dafür gibt es einen Betriebsrat, unterstützt von einer Gewerkschaft, die sich auf die Reise eingelassen hat, neue Arbeitsrealitäten zu verstehen.

Jonas nennt seine Idee „RiderFair“.

Die Agentur für wirtschaftliche Transformation, gegründet im Geiste der „Mission Economy“, legt langsam ihre Kinderkrankheiten ab. Die Ausschreibungen sind klarer, die Kriterien durchlässiger für ungewöhnliche Ideen. Es geht nicht mehr nur um Innovation, sondern um Wirkung. In der deutschen Startup Hauptstadt München mit einem Bruttoinlandsprodukt wie Kuwait ist nicht nur Platz für profitgetriebene Hochtechnologie von TechBros, sondern auch für gemeinwohlorientierte Daseinsvorsorge. Die Münchner Mischung braucht eine Zukunftsperspektive.

Die Bewilligung kommt im Frühjahr 2030. 50 000 Euro Anschubfinanzierung, Beratungsstunden, Zugang zu Räumen im Gewerbehof in Laim, der nun als „Commons Hub“ betrieben wird. Kein Glamour, kein Venture Capital. Aber ein Anfang.

Jonas programmiert nachts, tagsüber fährt er wieder ein paar Touren, um zu überleben. So etwas wie ein Stipendium, um die Lebenshaltungskosten für die harten ersten sechs Monate zu decken, ist zwar angedacht, aber noch nicht realisiert. Er rekrutiert drei Mitstreiterinnen und Mitstreiter aus seinem alten Netzwerk. Die ersten Wochen sind zäh: Der Server stürzt ab, das App Design ist fehlerhaft, niemand weiß, ob das Modell je tragfähig wird. Aber sie haben sich. Und sie haben ein paar Unterstützerinnen und Unterstützer in der Verwaltung, die verstehen, dass es um mehr geht als um ein Startup. Es geht um eine andere Idee von Stadt, von Arbeit, von Technik.

Natürlich trifft Jonas auch auf Widerstand. Ein Berater fragt trocken, wie man damit skalieren wolle. Ein Gründerkollege lacht: „Du willst also mit Tarifbindung und Mitbestimmung in der Logistikbranche überleben?“ Selbst in progressiven Netzwerken ist man skeptisch. Fairness ist gut, aber Investoren wollen Rendite. Und Plattformen, die sich selbst gehören, gelten vielen als naive Spielerei.

Jonas spürt oft die Spannung zwischen seinem Anspruch und der Realität. Auch in sich selbst. Er träumt von einer postkapitalistischen Stadtökonomie, in der Arbeit nicht ausgebeutet, sondern geteilt wird. Aber er weiß: Solange Mieten steigen, Energiepreise schwanken und Lebensläufe in PDF Formate gezwängt werden, müssen Utopien sich in Tabellenkalkulationen übersetzen lassen.

RiderFair 1.0 startet diesen Herbst. Noch keine große Sache. Eine Handvoll Fahrerinnen und Fahrer, ein Pilotprojekt mit der Stadtbibliothek, ein Testlauf für die Quartierslogistik in Giesing. Aber Jonas spürt: Es bewegt sich etwas. Die Förderszene in München ist diverser geworden. Zwischen klassischem Mittelstand, Tech Startups und Sozialunternehmen entstehen seltsame Allianzen. Die Stadt vergibt erste öffentliche Aufträge an Plattformkooperativen. Gewerkschaften experimentieren mit neuen Dienstleistungsangeboten für Solo Selbstständige. Und im Rathaus weiß man längst, dass die soziale Frage der Digitalisierung nicht nur in EU Papieren beantwortet wird, sondern in den Straßen von Moosach, Neuperlach und Freiham.

„Wir sind kein Unternehmen im klassischen Sinn“, sagt Jonas, wenn er nach seinem Businessmodell gefragt wird. „Wir sind ein Werkzeug.“ Ein Werkzeug, das Menschen hilft, Kontrolle über ihre Arbeit zurückzugewinnen. Kein Plan zur Weltrevolution, aber ein Schritt dahin. Er glaubt, dass der Kapitalismus kein Naturgesetz ist. Sondern ein historisches Konstrukt. Eines, das sich erschöpft hat. Oder, wie er es neulich bei einer Podiumsdiskussion formuliert: „Der Kapitalismus hat eine unglaubliche Fähigkeit, sich anzupassen, aber keine, sich zu hinterfragen. Er ist ein Überlebenssystem. Aber kein Lebenssystem.“

Startups gelten als Inkarnationen des Kapitalismus: schnell, wachstumsorientiert, Exit getrieben. Für ein postkapitalistisches System wünscht sich Jonas kollektives Eigentum, Entschleunigung und demokratische Kontrolle der Ökonomie. Was sollte diese beiden Sphären je verbinden?

Doch genau das ist das Paradoxe unserer Zeit: Viele der großen gesellschaftlichen Herausforderungen, Dekarbonisierung, Pflegenotstand, Digitalisierung der Bildung, schreien nach disruptiven Lösungen. Lösungen, wie sie häufig aus Startups kommen. Gleichzeitig zeigen diese Lösungen oft: Ohne Staat, ohne Infrastruktur, ohne öffentliche Vision gibt es keine Wirkung. Kein Uber ohne GPS. Kein BioNTech ohne staatliche Vorfinanzierung. Kein ChatGPT ohne jahrelange Forschungsförderung. Für Jonas sind Startups ohne Staat wie Skateboards ohne Straße.

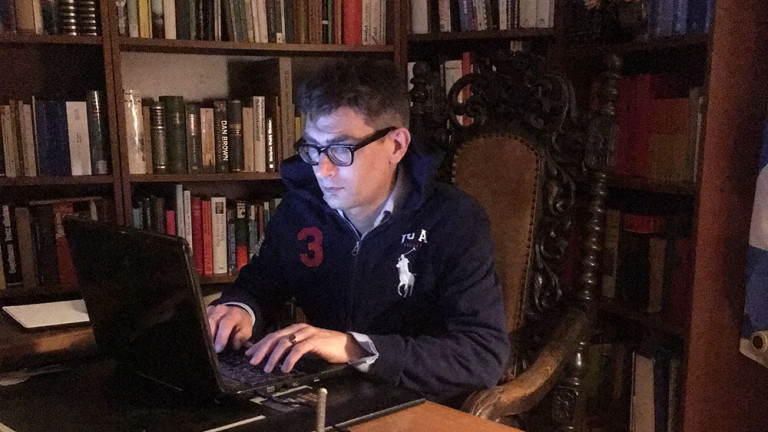

Er weiß, dass viele Menschen für diese Kritik noch keinen Alltag haben. Aber er glaubt auch, dass man nicht warten muss, bis alles perfekt ist. Man muss anfangen mit dem, was da ist. Mit dem, was man hat. Und so sitzt Jonas jetzt oft spätabends in seiner kleinen Küche, zwischen Linux Laptop, Post it Wand und einer leeren Mate Kiste. Er schreibt Code. Er schreibt Mails. Und manchmal einfach nur auf: Was sich ändern müsste, wenn man ernst macht mit der Idee, dass Technik dem Menschen dienen soll und nicht umgekehrt.

Er weiß, es wird dauern. Vielleicht scheitert RiderFair. Vielleicht wird die Plattform nie groß. Aber dann sagt er sich: Auch ein Werkzeug, das nicht perfekt ist, kann helfen, den ersten Stein zu heben.

2030 ist kein utopisches Jahr. Aber vielleicht ist es das Jahr, in dem Utopien wieder anfangen dürfen, in kleinen, pragmatischen Schritten.