Die Superkraft, die München stark macht (und die andere Städte vermissen)

In wirtschaftspolitischen Debatten reden wir gerne über große Hebel. Da fallen Schlagworte wie Steuerpolitik, Subventionsprogramme, Deregulierung oder die Ansiedlung globaler Player. Das alles klingt nach Kraftakten der Makroökonomie. Doch wenn man genauer hinsieht, sind es oft ganz andere, fast unscheinbare Dinge, die über die Wettbewerbsfähigkeit eines Industriestandortes entscheiden. Es geht um die Infrastruktur, die selten auf Titelblättern landet, aber im Alltag unverzichtbar ist: Energie, Wohnen, Mobilität, Wasser.

Industriepolitik ohne diese Grundlagen ist wie ein Wolkenkratzer ohne Fundament – beeindruckend im Prospekt, instabil in der Realität. Kein Produktionsstandort kann florieren, wenn Ingenieurinnen und Schichtarbeiter keinen Wohnraum mehr finden. Kein Hightech-Labor bleibt lange, wenn die Strompreise durch die Decke gehen, weil Versorger in der Hand anonymer Investoren sind. Kein Zuliefernetz funktioniert, wenn die Pendler im Stau stecken oder der öffentliche Verkehr zusammenbricht.

Berlin: Lektionen aus einer Ära der Privatisierung

Ich erinnere mich gut an meine Studienzeit in Berlin Ende der 1990er und Anfang der 2000er. Es war die Zeit der großen Privatisierungen. Die Berliner Politik – damals in notorisch klammen Kassen – verkaufte ihre Versorgungsbetriebe in einem Tempo, das man fast atemlos mitverfolgen konnte. Die BEWAG, einst ein Garant für verlässliche Energie, wurde an ein Konsortium verkauft, das wenig Interesse an langfristiger Daseinsvorsorge hatte. Wenige Jahre später war Vattenfall alleiniger Eigentümer. Das gleiche Muster fand sich bei den Wasserbetrieben, die teilprivatisiert wurden, und beim Wohnungsbestand, von dem hunderttausende Einheiten an Finanzinvestoren übergingen.

Was folgte, war ein Prozess der schleichenden Entkernung. Während die internationale Industrieproduktion sich wandelte, verlor Berlin zahlreiche industrielle Kerne. Große Traditionsunternehmen gingen, die Produktionsstätten zogen ab, die Stadt verwandelte sich in einen Ort der Verwaltung, der Politik, der Kultur – aber mit schwachem industriellem Rückgrat. Dass heute wieder über Industrieansiedlung in Berlin gesprochen wird, ist fast eine ironische Kehrtwende. Tesla in Grünheide ist ein Anfang, aber eben auch ein Standort außerhalb der Stadtgrenzen, der die strukturellen Probleme im Zentrum nicht heilt.

Damals wirkte das alles wie abstrakte Haushaltspolitik. Heute kann man erkennen, wie sehr die Stadt darunter gelitten hat. Wo die öffentliche Hand aus der Daseinsvorsorge ausgestiegen ist, gerieten Arbeitsplätze, Lebensqualität und wirtschaftliche Stabilität unter Druck. Die Substanz der Daseinsvorsorge bestimmt die Substanz des Wirtschaftsstandortes.

München: Gegen den Zeitgeist

Im selben Zeitraum entschied sich München für einen anderen Weg. Während in vielen Städten Wohnungen verkauft und Versorger privatisiert wurden, blieb die von SPD-Oberbürgermeister Christian Ude geführte Stadtregierung bei einer Linie, die man damals fast altmodisch nennen konnte: keine Verkäufe, keine Privatisierungen. Die städtischen Wohnungsbaugesellschaften behielten ihren Bestand und bauten kontinuierlich weiter. Heute wirkt das wie eine unscheinbare Entscheidung, damals war es fast trotzig gegen den neoliberalen Mainstream.

Das Ergebnis ist sichtbar: München verfügt bis heute über einen erheblichen kommunalen Wohnungsbestand. Natürlich ist der Wohnungsmarkt angespannt, natürlich steigen auch hier die Mieten – aber die Stadt hätte längst den Status einer zweiten Londoner City erreicht, wenn sie nicht gegen den Strom geschwommen wäre. Dass Normalverdienerinnen und Familien überhaupt noch eine Chance auf Wohnraum in der Stadt haben, liegt an dieser Politik. Und für die Industrie ist das kein Randthema, sondern ein Standortfaktor. Wer in München arbeitet, kann hier wenigstens in Teilen auch leben. Für Unternehmen bedeutet das Bindung von Fachkräften, weniger Pendlerfrust, mehr Stabilität.

Ähnlich weitsichtig war die Entscheidung bei den Stadtwerken. Die SWM blieben städtisch, wurden konsequent modernisiert und haben heute eine Leistung, die international für Aufsehen sorgt: Seit diesem Jahr produzieren sie so viel klimaneutralen Strom, wie alle Münchner Privathaushalte verbrauchen. Das ist kein grünes PR-Projekt, sondern eine wirtschaftliche Lebensversicherung. Denn während Energiepreise anderswo unberechenbar schwanken, verfügt München über ein Stück weit eigene Souveränität. Für Unternehmen, die ihre Lieferketten dekarbonisieren müssen, ist das Gold wert: Sie können ihren Standort mit einem klimaneutralen Energiemix bewerben – und das ist längst ein Wettbewerbsfaktor auf internationalen Märkten.

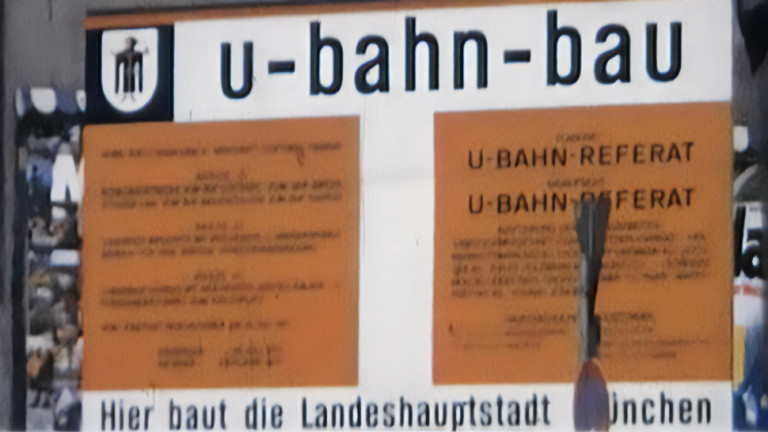

Und dann ist da der Verkehr. München hat über Jahrzehnte in den Ausbau des ÖPNV investiert: U-Bahn, Straßenbahn, Busse, ergänzt durch eine stetige Förderung des Radverkehrs. Während man in Berlin noch diskutierte, ob eine Straßenbahn in den Westen überhaupt passt, hatte München längst das Netz erweitert. Für die Industrie bedeutet das verlässliche Erreichbarkeit. Pendler, Zulieferer, Studierende, die als Fachkräfte nachrücken – sie alle profitieren von einer Infrastruktur, die nicht glamourös, aber stabil ist.

Daseinsvorsorge als Industriepolitik

Wenn man diese Entwicklungen zusammennimmt, wird klar, warum München heute einer der erfolgreichsten Industriestandorte Europas ist. Die Stadt verbindet Hightech-Industrien mit einem stabilen Mittelstand, hat die höchste Dichte an DAX-Konzernen neben Frankfurt, und gleichzeitig eine vitale Start-up-Szene. Dass all das auf vergleichsweise engem Raum funktioniert, ist kein Wunder, sondern das Ergebnis von konsequenter Politik: Wohnraum sichern, Energieversorgung in eigener Hand halten, Mobilität ausbauen.

Hier zeigt sich die makroökonomische Logik: Daseinsvorsorge ist nicht „Sozialpolitik light“, sondern Standortpolitik pur. Sie senkt die Transaktionskosten für Unternehmen, schafft Planungssicherheit und stärkt die Resilienz gegen Krisen. Als die Energiepreise in Folge des Ukraine-Kriegs explodierten, konnten die Stadtwerke München auf eigene Erzeugungskapazitäten zurückgreifen – ein Puffer, den viele andere Städte nicht hatten. Als die Mietpreise in Deutschland vielerorts durch Verkäufe der 1990er ungebremst explodierten, hatte München zumindest Instrumente, um gegenzuhalten.

Und auch digital wurde mitgedacht: Mit dem Glasfaserausbau durch die Stadtwerke-Tochter M-net verfügt München heute über eine der leistungsfähigsten Netzinfrastrukturen Deutschlands. Schon jetzt sind große Teile der Stadt an Highspeed-Internet angeschlossen, ein entscheidender Faktor für Industrie 4.0, Forschung und die Start-up-Szene. Damit hat München nicht nur Strom- und Verkehrsnetze, sondern auch Datenautobahnen in öffentlicher Hand vorangetrieben – ein Standortvorteil, der in der globalen Konkurrenz kaum zu überschätzen ist.

Herausforderungen: Die Zukunft wird härter

Natürlich ist München nicht frei von Problemen. Der Energiebedarf der kommenden Jahre wird weiter steigen – Wärmepumpen, E-Mobilität, digitale Infrastrukturen verlangen zusätzliche Kapazitäten. Die zweite Stammstrecke der S-Bahn wird dringend gebraucht, um den Verkehrskollaps zu verhindern. Und auf dem Wohnungsmarkt reicht die Vergangenheit nicht, um die Zukunft zu sichern – es braucht neuen Mut zu großflächigen, sozialen Bauprojekten.

Die Klimakrise macht die Aufgaben nicht kleiner: Bis 2040 will München klimaneutral sein. Das bedeutet, dass nicht nur Strom, sondern auch Wärme, Verkehr und Industrieproduktion radikal umgestellt werden müssen. Hier zeigt sich, wie teuer es wird, wenn man die Grundlagen nicht rechtzeitig erneuert. München hat den Vorteil, frühzeitig auf die richtige Spur gesetzt zu haben – doch jetzt geht es darum, das Tempo drastisch zu erhöhen.

Anekdoten, die die Logik sichtbar machen

Manchmal wird das alles erst im Kontrast deutlich. In Berlin war es für mich während des Studiums ein Ritual: Strom- und Wasserpreise kletterten, während Busse ausfielen und Wohnungen an Investoren gingen. Gleichzeitig schlossen Industriebetriebe, die man für unerschütterlich hielt. Es war, als ob die Stadt ihre eigenen wirtschaftlichen Wurzeln kappte.

In München sah und sehe ich etwas anderes. Da ist die neue U-Bahn-Linie, die zwar oft verspätet angekündigt wird, aber tatsächlich gebaut wird. Da sind die Stadtwerke, die mit ambitionierten Windparks an der Nordsee arbeiten, statt Dividenden nach Schweden oder Texas zu verschieben. Da sind die städtischen Wohnungen, die nicht das Schicksal eines Hedgefonds-Portfolios teilen, sondern Familien, Handwerkerinnen und Azubis ein Zuhause bieten.

Manchmal wirken diese Unterschiede banal. Aber genau diese Banalität ist die wahre Kraft. Kein Start-up-Accelerator ersetzt eine funktionierende U-Bahn. Kein Steuerbonus gleicht fehlenden Wohnraum aus. Kein Subventionsprogramm kann wettmachen, wenn Strompreise unberechenbar werden.

Die unsichtbare Superkraft

München zeigt, dass die unsichtbare Superkraft einer Stadt nicht in spektakulären Leuchttürmen liegt, sondern in der nüchternen Arbeit an der Daseinsvorsorge. Wohnraum, Energie, Verkehr – es sind diese schlichten Dinge, die den Unterschied machen zwischen einer Stadt, die Industrie verliert, und einer, die sie gewinnt.

Vielleicht liegt darin die eigentliche Pointe: Daseinsvorsorge ist keine nostalgische Erinnerung an alte Zeiten, sondern die modernste Form von Industriepolitik, die man haben kann. München hat das früh verstanden – und deshalb eine Zukunft, die andere Städte erst wieder mühsam aufbauen müssen.

Und ja, man darf dabei auch ein bisschen schmunzeln. München mag manchmal granteln, Baustellen dauern länger als geplant, und die U-Bahn ist auch nicht immer pünktlich. Aber am Ende liefert die Stadt eben das, was zählt: Strom aus erneuerbaren Quellen, Wohnungen im eigenen Bestand, und eine U-Bahn, die fährt, statt nur auf Wahlplakaten zu glänzen. Vielleicht ist genau das Münchens größter Charme – hinter all dem Alltagsgrant steckt eine Stadt, die ihre Hausaufgaben macht und gerade deshalb Industriestandort mit Zukunft ist.